▲威廉·亚历山大画的乾隆皇帝。

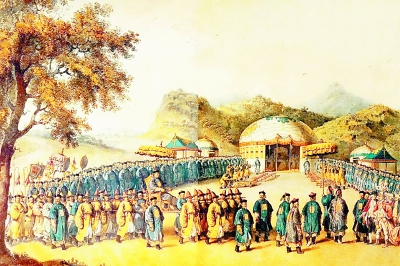

▲乾隆皇帝在热河行宫接受百官朝拜的景象。

乾隆皇帝接见小斯当东。

此时,“磕不磕头”已经成为双方最大的分歧。马戛尔尼认为,有必要写一封正式的照会向清廷表明立场,如果清廷坚持叫他磕头,那么一位同特使身份地位相同的中国官员必须着朝服,在英王御像前行同样的磕头礼。

考虑到事关重大,“为避免由于误解而发生不利影响”,马戛尔尼决定要把这封照会翻译成最贴切的中文。

英国使节团出访前,曾辗转到意大利那不勒斯中国学院聘请了两名中国神甫——周保罗、李雅各做翻译。他们俩不懂英语,只会说拉丁语和意大利语。幸亏使团的高级成员懂拉丁语,才能勉强完成翻译工作。

没想到,使团刚抵达澳门,翻译周保罗就辞职不干了。按大清律,为外国人工作是要获罪的。幸亏李雅各留下来,他是满人,胆子自然比周保罗大一些。可李神甫并不是一位理想的翻译人选。他少小离国,对中国只有一些模糊的记忆,汉语甚至不如拉丁语说得溜儿,而且他完全不熟悉清朝官场文书的体裁格式,根本不能胜任翻译照会这么专业的工作。

据斯当东回忆,照会是由在华的法国神父罗广祥,请一位中国基督教徒翻译的。这位中国教徒古文造诣高,熟悉官文格式,完全能满足英国人的要求,但是他很怕参与国事得罪官方,更怕笔迹被查出来招来杀身之祸。于是,这份照会先经使团成员赫脱南翻译成拉丁文,然后由李雅各译出汉语大意,再由中国教徒加工润色,使其符合中国官方文件的行文路数和格式,最后由斯当东13岁的儿子、粗通中文的小斯当东誊写一遍,这才成为正式照会。据说,为使中国教徒放心,英国人当着他的面撕毁中文原稿。

可想而知,当徵瑞看到这封照会时心情是何等阴郁。在他看来把乾隆皇帝和英吉利国王置于同等的地位是最荒谬的事情,天下只有一个天子,那就是乾隆皇帝。

在圆明园待了几日,马戛尔尼一行带着礼品前往热河行宫。英国人早已领教过中国道路的泥泞难走,可从北京到热河的道路却平坦、宽阔,令人惊喜。一打听才知道,原来这条路是专为皇帝修的“御道”,平时严禁人行,只有皇帝的仪仗才能走。乾隆皇帝9月下旬要回北京,“御道”提前一个月已经开始用黄土垫道了。“御道”长达200公里,整修工程需动用23000多名兵丁。马戛尔尼感慨:“此等帝王之尊荣,恐读遍世界各国历史,不能复有第二国似之者也。” 见到乾隆皇帝前,马戛尔尼曾不止一次说,英国国王是西方第一雄主,乾隆皇帝是东方第一雄主,可现在他发现英国国王的权威远不及中国皇帝。

为了维护至高无上的皇权,清廷上下与马戛尔尼之间的礼仪之争进入白热化。

马戛尔尼一行刚到热河,徵瑞、乔人杰、王文雄三人就赶来劝他行中国礼。此时,马戛尔尼已经有点儿恼羞成怒,他说:“敝使系西方独立国帝王所派之钦使,与贵国附庸国君主所遣使不同,贵国必欲以中国礼节相强,敝使抵死不敢奉教。”

见他如此决绝,徵瑞等人也无计可施,讪讪地回去了。后来,一位汉人官员悄悄告诉马戛尔尼,乾隆皇帝一点儿都不知道礼仪之争的事,都是他身边臣子在作祟。

事实上,乾隆皇帝不但知道此事,而且对马戛尔尼坚决不行三跪九叩礼,大为光火。他在上谕中怒气冲冲地写道:“似此妄自骄矜,朕意深为不惬,已令减其供给,所有格外赏赐,此间不复颁给……”

当天,马戛尔尼等人发现中国仆役送来的饭菜质量大不如前,而且根本不够吃。

英使拒绝行中国礼仪的事情闹得沸沸扬扬,连留在圆明园负责安装礼物的巴罗都听说了。在华传教士迪奥达托如大难临头一般地对他说:“我们都糟了,完蛋了,而且无药可救!”

然而第二天,突然柳暗花明,乾隆皇帝的态度松动了。

徵瑞等三人问马戛尔尼,英国礼仪什么样呀?

马戛尔尼说:“英国礼乃系屈一膝,引手伸嘴,握皇帝陛下之手而亲之。”

即便是两百年后的今天,中国人也不习惯被陌生人行吻手礼,何况是高高在上的乾隆皇帝。

徵瑞等人征求皇帝意见后,对马戛尔尼说:“拉了皇帝的手亲嘴,总不是个道理,还是免了吧!”

中国人既然不习惯,马戛尔尼也乐得不吻。他特意声明:“敝使本欲向贵国皇帝行个全礼,今屈从诸君之意,改做半礼。”

就这样,一场闹得几乎决裂的礼仪之争总算偃旗息鼓。乾隆皇帝准许马戛尔尼行英国礼仪——单膝跪。

然而,不恭顺的英使还是让乾隆大为不满,这次觐见之后,他紧接着就下谕旨:取消英使其他活动,万寿节过后,尽快打发他们上路。

觐见大皇帝

1793年9月14日,觐见大皇帝的日子终于到了。

凌晨3点,马戛尔尼、斯当东父子、赫脱南等七人便被叫起来,准备出发。一行人摸黑走了一个多小时,4点左右到达行宫门口。他们发现许多大臣早已在此等候。赫脱南在回忆中写道:“中国的礼仪要求大家恭候皇帝驾临,至少需要几个小时。这就迫使大部分朝臣在皇宫前搭帐篷过夜。”

等待过程中,英国人发现自己并不是唯一的外国人,还有一些皮肤黝黑,包着头巾,赤着脚,嘴里嚼着槟榔的使臣,也在等候皇帝接见。

日出之后,一名骑兵从远处跑来,大家立即会意地站好队,现场一片肃静。只听远处传来音乐声,英国使臣发现每个人脸上都露出期待的神情。

不一会儿,几位身着黄袍,骑着白马的侍卫率先抵达,他们翻身下马在皇帝的大幄前站好,组成一堵人墙。接着侍卫的吆喝声伴着音乐声传来,乾隆皇帝坐在一乘包金、无盖的肩舆中,由16个人抬着远远走来。

斯当东看到,“肩舆后有警卫执事多人手执旗伞和乐器。皇帝衣服系暗色不绣花的丝绸长褂,头戴天鹅绒帽,帽前缀一巨珠。”

当皇帝经过众人身边时,大家齐刷刷地跪下行了三跪九叩大礼,只有英国使节行了单膝礼。皇帝进入大幄,王公大臣们紧随其后,接着是各国使臣,马戛尔尼、斯当东父子和翻译李神甫也被允许进入大幄,赫脱南等其他使团成员只能在大幄外面等候。

皇帝的大帐正中有三排台阶,最上一层摆着龙椅。皇帝进大幄以后,从正中的台阶走上去,坐在龙椅上。和珅和另外两位皇族在皇帝旁边跪着答话。各王公大臣和使节都有一定的位置,各就各位。

大殿里庄严肃穆,万籁俱寂。眼前的乾隆皇帝虽然已经83岁高龄,但是步伐稳健,声若洪钟,“没有一点儿老年的痕迹”。马戛尔尼也说,他看上去不超过60岁。

斯当东这样描绘觐见的场面:

(马戛尔尼)通过礼部尚书的引导,双手恭捧装在镶着珠宝的金属盒子里头的英王书信于头顶,至宝殿之旁拾级而上,单腿下跪,简单致词,呈书信于皇帝手中。皇帝亲手接过,并不启阅,随手放在旁边。皇帝很仁慈地对特使说:“贵国君主派遣使臣携带书信和贵重礼物前来致敬和友好访问,我非常高兴。我愿意向贵国君主表示同样的心意,愿两国臣民永远友好。”

一切犹如一场排练好的演出,进行得有条不紊。不过,这场演出也有即兴的部分。双方谈话需要通过几道翻译,非常麻烦。乾隆皇帝问,使团中有没有能直接讲中国话的人。马戛尔尼回答,有一见习童子,今年13岁,能略讲几句。他就是斯当东的儿子小斯当东。皇帝听了非常高兴,立刻命人将小斯当东带到御座前讲中国话。小斯当东一路上跟李神甫学汉语,进行简单对话完全没问题。皇帝见他能说中国话,非常满意,欣然从自己腰带上解下一个槟榔荷包,送给小斯当东。

觐见已毕,筵席开始。席间气氛友好热烈,乾隆皇帝钦赐马戛尔尼和斯当东一杯酒,并祝英王也能同他一样长寿。

马戛尔尼觐见乾隆皇帝的任务终于完成了。然而,一个问题却让后人争论了两百年:马戛尔尼到底有没有对乾隆皇帝磕头。

当时正好在避暑山庄的军机章京管世铭,在《癸丑年仲夏扈跸避暑山庄恭记》组诗的注释中写道:“西洋英吉利国贡使不习跪拜,强之,止屈一膝,及至引对,不觉双跽俯伏。”按他所说,英国使节本来想行单膝礼,正式觐见时被乾隆的“天威”震慑,不由自主地双膝跪倒。

可马戛尔尼、斯当东等人的回忆录均坚称,使节团两次觐见乾隆皇帝,都行了单膝跪地礼。

到底谁的叙述更符合历史的真实呢?马戛尔尼使团秘书温德的日记使天平倾斜了:

当皇帝陛下经过时,有人通知我们走出帐篷,让我们在中国官员与鞑靼王公对面排好队伍,我们按照当地方式行礼致敬,九次下跪。

其实,马戛尔尼有没有对乾隆皇帝行三跪九叩之礼,并不重要,重要的是他此番出使的诉求全都落空了。

外交诉求全被驳回

马戛尔尼千里迢迢出使中国,当然不是为了给乾隆皇帝送寿礼的,他时刻也没有忘记出发前邓达斯交给他的任务。到热河后,他一直想找机会跟“阁老”和珅谈谈正事。

和珅是何等聪明的人物,他知道英使拒绝磕头,逆了龙鳞,怎么可能认真地跟英国人讨论通商问题呢?不过出于礼节,和珅与大将军福康安还是陪马戛尔尼在万树园游览了一番。

万树园的亭台楼阁令人心旷神怡,乾隆皇帝收藏的西洋玩意儿更令马戛尔尼吃惊,八音盒、地球仪、太阳系运行仪、时钟、音乐唱机、高品质艺术品……欧洲最流行的奢侈品,乾隆皇帝竟然都有。与乾隆的收藏品一比,马戛尔尼精心挑选的礼物竟然有点儿相形见绌了。

乾隆皇帝的确喜欢收藏洋玩意儿,而且还让两广总督常年在海外搜罗最先进、精巧的东西,会报时的钟表、“自行狮子”、“机器人”、“望远镜”、西洋乐器……宫里都有。

一方面,马戛尔尼带来的礼品并没有让乾隆皇帝感到特别惊喜;另一方面,出于天朝上国的自负,乾隆和他手下的朝臣们也不愿意对洋玩意儿表现出太大的热情。

在万树园游览途中,马戛尔尼曾提出,请大将军福康安观赏一下他带来的欧洲新式火器的威力。福康安颇为冷淡地说:“看亦可,不看亦可,这火器操法谅来没什么稀罕。”

福康安如果看了英国卫队的火器表演,不知道会作何感想,作为一名能征善战的将军,他会毫无触动吗?还会说:谅来没什么稀罕吗?就是这种道不明的自负,让中国与世界上先进武器失之交臂。如果他知道,40多年后英国人拿着这样的火器将中国军队打得一败涂地,还会这样淡定吗?

和珅和福康安带着马戛尔尼在万树园中走走玩玩,随口说一些不相干的闲话。当马戛尔尼把话题引到正事上,希望能跟他坐下来“从长计议”时,和珅却打哈哈说:“这几天,皇上万寿期近了,我要布置一切,忙得很。万寿之后,皇上即须预备回銮,料来也没有什么空闲,倒不如索性到了北京,我们在圆明园中常叙叙。”

一竿子支回北京,马戛尔尼知道近期和珅是不可能再见他了,更不可能认真跟他讨论通商问题。于是,他决定把诉求写下来,请和珅过目。

马戛尔尼直截了当地提出六项请求:一、请中国准许英国商人在舟山、宁波和天津三处贸易。二、请中国准许英国商人在北京设立一个货栈,以便买卖货物。三、请在舟山附近海域指定一个未经设防的小岛,给英国商人使用,以便英国商船到了该处可以停泊、存放货物,并允许英国商人居住。四、请在广州附近,准许英国商人有上述同样的权利,以及其他较小的权利。五、从澳门通过内河运往广州的英国货物,请予以免税或减税。六、粤海关除了正税之外,免征其他一切税收;中国海关应该公布关税额例,以便英国商人遵照中国所定的税率切实纳税。

按规定,贡使在京逗留不得超过40天。马戛尔尼一行从热河回到北京,朝廷催他们在10月9日之前离京。和珅委婉地表示,冬天快到了,皇帝担心特使的健康。这明显是在下逐客令。

离京前,马戛尔尼总算收到乾隆皇帝关于六项请求的答复:

以上所谕各条,原因尔使臣之妄说,尔国王或未能深悉天朝体制,并非有意妄干……况尔国王僻处重洋,输诚纳贡,朕之锡予优加,倍于他国。今尔使臣所恳各条,不但于天朝法制攸关,即为尔国王谋,亦俱无益难行之事……尔国王当仰体朕心,永远遵奉,共用太平之福。

收集了大量第一手情报

这次耗费了英国78000多镑的出使活动失败了,英国人既没能在北京设立大使馆,也没能扩展贸易;既没要到一个允许英国人居住的小岛,也没能促使日本等东亚、东南亚国开放……但决不能说马戛尔尼一无所获。在从北京前往广州的一路上,马戛尔尼一行成功收集到许多有关中国的第一手情报。

东印度公司主席培林曾写信嘱咐马戛尔尼,“应放大目光,以冀获得更充实而有用之情报与实际利益。”事实证明,马戛尔尼一行不负嘱托。他们对中国的地理地貌、山川河流、动植物种、经济状况、社会组织形式、科技水平、军事实力、国民心态等诸多方面进行了深入的考察和研究。

以收集茶、桑等植物为例,马戛尔尼就不虚此行。每年英国都要花大笔白银从中国购买茶叶。英国上下都希望使团能将茶的栽培、加工制造技术学到手,从而减少对华茶叶的依赖。以今天的眼光看,这属于商业机密,绝对不可能让英国人拿到手。可使团途经产茶区时,昏聩的两广总督长麟竟然允许他们选取最佳茶树带回数棵。后来,马戛尔尼使团成员丁维提博士将茶树送至印度加尔各答培育。19世纪70年代后,印度、锡兰的大茶园迅速发展起来,致使中国出口的茶叶大减。

为了彰显天朝武力,乾隆皇帝特意指示沿途军队操演,令其观看军威。可马戛尔尼一眼便看出了大清军队的腐败和落后。清军身着宽衣大袖的军服,既未受过军事教育,所持兵器也大多是刀枪弓矢之类的冷兵器。“有几个士兵的手里除了武器之外,还拿着扇子。”士兵竟然拿着扇子,马戛尔尼大为吃惊,他一眼便窥知了中国军队的虚弱本质。他感叹道:“一旦不幸,洋兵长驱而来,此辈果能抵抗与否?”不幸被他言中,40年后拿着洋枪洋炮,率先攻入中国的不是别人,正是英国军队。

许多读过马戛尔尼访华历史的人,都会为乾隆皇帝的无知、自负、保守、僵化,扼腕叹息。有人说,他对英国使团的拒绝,使中国错过了最后一次追赶世界的机会。乾隆盛世埋下了中国日后衰败的种子。对于中国近代的屈辱历史,乾隆皇帝难辞其咎。

对乾隆皇帝有过深入研究的王志伟觉得,这种看法并不公允。他经过研读史料发现,乾隆皇帝很关心国际局势和世界问题。通过与耶稣会传教士对谈,他了解到很多欧洲各国政治、军事、文化和政治制度方面的信息。

他知道俄罗斯正在与土耳其打仗;知道俄罗斯正在学习西方的文化艺术,并建立科学院;知道法国在闹大革命;知道意大利有文艺复兴;知道俄国人倾慕法国文化,俄国贵族都说法语;知道缅甸军队里有欧洲的雇佣兵;通过看地球仪,他甚至发现欧洲正在对外扩张,在全世界建立了许多殖民地……

乾隆皇帝对世界的了解超出今人的想象。王志伟认为,他是18世纪最具国际视野的中国人。

乾隆皇帝了解英国武力的强大。马戛尔尼铩羽而归后,他曾明确指出,中国沿海武备松弛,军队缺乏训练,并担心中国军队能否应付英国人可能造成的威胁。

王志伟认为,乾隆皇帝已经充分感受到来自王朝内部的腐朽和外部势力对中国不断冲击的压力。不过,越是感受到这种威胁,他越是选择了一种更加保守、固化、因循祖制的方式将中国与世界相隔离。在他看来,将国家放置在一个防护罩中,割断与外部世界的联系,才能保证国家安全。

但是,仅仅四十多年之后,英国对华发动鸦片战争,坚船利炮打开了中国的大门,中国坠入半殖民地半封建社会,中华民族进入了百年屈辱史。

在英国策划鸦片战争的过程中,马戛尔尼使团中13岁的小斯当东,已经是英国下议院议员、爵士。正是他在下议院竭力鼓舌,力主进行鸦片战争。

大清国繁荣表象下的虚弱,连一个孩子的眼睛都逃不过。