基辛格回忆录《白宫岁月》叙述了尼克松第一任总统期间美国的外交政策,从尼克松和周恩来的握手到他在乔治·华盛顿生日的那天,引用毛泽东的话来支持美国的外交政策,显然在外交上已发生了转变。

编者按:基辛格回忆录《白宫岁月》叙述了尼克松第一任总统期间美国的外交政策,从1968年基辛格被任命为国家安全顾问开始至越战谈判结束,涉及一系列重要历史事件。基辛格在书中详细记录了美国与越南停战始末、尼克松访问中国的前后细节等。《白宫岁月》中文版即将由上海译文出版社出版,本文选自《白宫岁月》中尼克松访华部分,读者可以从基辛格视角重新回到历史现场。

基辛格

抵达北京:握手

二月二十一日,星期一,上午九点我们到达上海稍事停留,以便让中国领航员登机。同我以前的几次访问唯一不同之处是,现代化停机楼前的一根旗杆上这次有一面孤单的美国国旗在飘扬。我几次经过这个机场,都没有看到过其他任何一个旅客或任何一架降落或起飞的飞机的影子。在上海欢迎尼克松的是乔冠华,他名义上是外交部副部长,但实际上是外交部的关键人物。据说他是周恩来最亲密的助手之一,这也很有可能,因为这个给人深刻印象的人物略有一些周恩来的风度、博学和智慧。在场的还有我前两次访问时认识的章文晋(西欧美大司司长)和王海蓉(礼宾司副司长,据说是毛泽东的亲属),他们两人在一九七一年七月曾陪同我从巴基斯坦前往北京。中国人殷勤好客名不虚传,准是认定未开化的外宾快饿坏了,因此以创纪录的速度给我们送来了丰盛的早餐。这一下子使白宫的工作人员心里为难了,因为他们知道,从此尼克松会要求他们加快宾夕法尼亚大街的服务速度。我们到达北京的时间是上午十一点三十分,即美国东部标准时间星期日晚上十点三十分,正是电视观众最多的时刻。

1971年1月16日第二次访华前夕基辛格同记者在一起。

尼克松和基辛格

到达北京这一历史性时刻是事先作了准备的。尼克松和霍尔德曼早已决定,当电视镜头拍摄总统第一次和周恩来见面时,他应该是单独一个人。尼克松读过我在七月访华后写的报告,知道周恩来对一九五四年杜勒斯拒绝和他握手的怠慢之举耿耿于怀。总统决定,当他纠正这种失礼行为时,不能有其他美国人在电视镜头中出现而分散观众的注意力。罗杰斯和我要留在飞机上,直到他们握手结束。抵达北京之前,我们被这样告诫过至少十几次,根本不可能再忘记了。但是霍尔德曼还是不放心。到那时有一名粗壮的副官挡住了“空军一号”的通道。我们的中国东道主必定大惑不解,不知道官方代表团的其他成员出了什么事情。因为在通常的情况下,他们是尾随总统沿舷梯鱼贯而下的。尼克松单独一人和周恩来的历史性握手完满结束以后,我们大家才像变魔术似的出现。

1971年7月9日基辛格秘密到达北京,叶剑英、黄华等到机场迎接。

我们站在寒风凛冽的停机坪上,欢迎我们的是一支仪仗队、体态优雅而纤弱的周恩来以及一批穿着同样毛式制服的中国显要人物。这些人穿着都一样,但当然是严格按政治身份依次排列的。欢迎仪式是极为低调的。除了三百五十人组成的仪仗队以外——这个仪仗队的严格纪律是我随总统出访中印象最深刻的——整个仪式简朴到了极点。这样极度的简朴反映了一个真理,只有最紧迫的必要性才使这两个国家走到一起来——它们的其他关系根本不配享有国事访问常有的那种喜人的欢迎仪式。

中国人事先没有告诉我们,是否会准备任何形式的群众欢迎。当我们的车队驶入市中心的时候,霍尔德曼在和齐格勒的无线电通话中还抱着一线希望,认为真正的欢迎仪式可能在天安门广场等待着我们,那里会有多么值得上镜头的人山人海。这个希望落空了。中国本来到处都是人,可这时却被挡在横街小巷里,所以当我们的车队快速通过广场时,巨大的广场空无一人。车队驶过紫禁城的红墙和它对面那庞大而墩实的人民大会堂;驶过马克思、恩格斯、列宁和斯大林的巨幅画像(这幅斯大林画像肯定是全世界绝无仅有的了);开进了坐落在钓鱼台湖畔的国宾馆。

我们下榻在两幢楼里。总统和他大部分的工作人员(我也包括在内)住在大一些的楼里;国务卿和他的随行人员住在几百码远的一幢小楼里,这楼我在前两次访问时住过。这两幢楼各有餐厅和厨房,这样就把两批美国官僚之间的日常联系压缩到了最低程度。中国人很熟悉美国行政机构内部奇怪的相互制约和平衡,在北京的中心依样安排了在白宫和国务院之间的鸿沟。

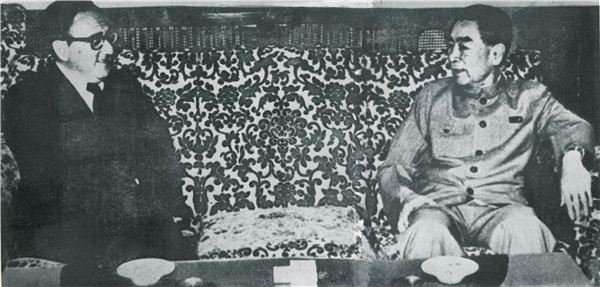

1971年7月9日基辛格与周恩来会晤。

一到总统的宾馆,全体人员都被带到宽敞的会客室里就座,这里的沙发摆成一个圆圈,中央留出很大一块空间。周恩来的夫人在那里迎接我们,在场的还有叶剑英元帅、代理外长姬鹏飞、副外长乔冠华和其他官员。接着送来了茶水。周恩来主持了友好的交谈,时而开几个玩笑。和往常一样,他一一招呼了美国代表团中的每一个成员。

就这样,尼克松第一次亲自领略到中国式的外交。苏联人一般比较生硬;中国人拐弯抹角。苏联人坚持特权;中国人讲究普遍的原则,表现出自信心,试图使实力问题显得无足轻重,而在这样的基础上提出自己的要求。苏联人把友好作为谈判成功后的奖赏。中国人在谈判之前就把友谊作为缰绳。他们至少在形式上使对方成为私交,这样就微妙地限制了对方能提出的要求。苏联人所居住的国家曾屡次遭到入侵,近期则主要利用武力扩大自己的势力,他们连对自己提出的道义主张都没信心,心虚到不敢承认犯错误的可能性。他们从绝对正确的教条转移到不可改变的立场(不论他们的立场改变了多少次)。中国人几千年来都在这一片地区执文化的牛耳,甚至能用自我批评作为工具来为自己服务。他们征求来访者的意见——这是一种赢得同情和支持的谦虚姿态。这样做还可以使来访者说出自己的价值标准和目的;结果他就约束了自己,中国人以后就能够引用他自己的建议(而且时常这样做)。苏联人脾气暴躁,有时口是心非,给人留下一种心理反常、心神不安的印象。中国人则强调中国价值标准的独特性,因为他们对此深信不疑。因此,他们表现了一种不为压力所左右的优越感;他们甚至用暗示“原则问题不容谈判”的方法事先就阻止对方施加压力。

在建立这种关系的过程中,至少在和我们的接触当中,中国外交家证明是完全可靠的。他们从不搞小动作;他们不讨价还价;他们很快就亮出底牌,进行说理,顽强地加以辩护。他们信守协议的意义和精神。正如周恩来喜欢说的:“我们说话是算数的。”

每次对中国的访问都像是一出认真排练过的戏,什么都不是偶然的,然而一切又显得那么自然。中国人记住每一次谈话的内容,从低级官员到最高级政治家说的话全都记住。中国人说的每一句话都是拼图游戏中的一块,尽管一开始我们这种简单的头脑还没有看清整个的图案。(后来,温斯顿·洛德和我确实学得很擅长这样做了。)我前后访华十次,好像是在跟一个有机体进行一次连续不断的谈话,这个有机体能记得每一件事,似乎由一个头脑在指挥。这种会晤令人振奋,而有时又给人一种异样的感觉。这样严格的纪律和彻底的献身精神使人不禁产生敬畏,感到自己在它面前完全无能为力——这是外国人在接触到中国文化时常有的感觉。

尼克松这次访华也是这样。到喝完茶的时候,所有在座的人都感到——正像七个月前我在秘密访华时所感到的一样——自己已经被接纳进了一个有严格限制的俱乐部,虽然那时连一次实质性的谈话都还没进行过。