2003年的电视剧《金粉世家》剧照。

张恨水

(1895~1967),被称为“章回小说大家”,民国时期通俗文学的代表人物,同时还是优秀的报人。主要作品有《春明外史》《金粉世家》《啼笑因缘》《巴山夜雨》等。

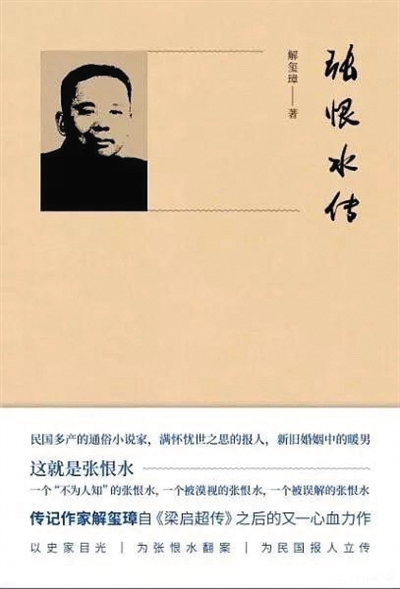

《张恨水传》作者:解玺璋

版本:北京十月文艺出版社

2018年6月

解玺璋不讳言,自己写《张恨水传》,是包含了为这位作家“打抱不平”的意思在里边。在书中的“绪论”部分,他用了一连串“被”来描述张恨水,说其无疑是“中国现代文学史上被歪曲、被误解、被轻视、被冷落、被忽略、被埋没最严重、最长久的作家之一”。

这评论中有作为传记作者的感情色彩和个人态度,但也确实出于张恨水与现代文学史的“不亲密关系”。可以做一个无意义的假设:如果张恨水不是生在一切都在大变革的20世纪中国,那他很可能拥有显赫的文学史上的地位。他出入俗雅之间,缔造了自己的文学世界,将传统的题材和文体推向高峰。但在“新文学”开天辟地的时代,张恨水甚至难以在文学史中获得一个位置。于是,张恨水已经不再只是张恨水,而成为中国小说转折期的一种独特的文学现象。

1 自成名就身处争议之中

几乎从张恨水的小说有了广泛名气的一开始,他就受到了来自新文学阵营的攻讦——尽管那通常并不是针对他个人,而是向着一切所谓“旧”的文艺。

20世纪二十年代前后的中国文坛,正发生着最剧烈的变革。以胡适、鲁迅等为代表的新文学倡导者的声音,刚刚传开未久。他们的姿态是激进的,力量是弱小的,为了争夺读者与阵地,他们无法接受与庞大的旧文学体系共处,而是主动地寻找批判的目标,“鸳鸯蝴蝶派”和“礼拜六”所代表的通俗小说由此成为被他们攻击的重要对象,被斥为是“游戏的消遣的金钱主义的”,是新文学前行道上的拦路虎。

而彼时的张恨水,是远离这一思想风暴的中心的。当胡适在《新青年》上发表《文学改良刍议》,吹响了文学革命的号角,22岁的张恨水正徘徊于安徽潜山老家,苦恼于怎么才能找到一份合适的工作,帮母亲支撑父亲早逝的家。他从小接受传统私塾教育,喜欢读《聊斋》《水浒》等传统小说,尤其爱金圣叹的批评;在苏州蒙藏垦殖学校短暂的求学生涯中,还曾向商务印书馆《小说月报》杂志投过两个短篇小说;他也读过一些外国小说,多数是林纾的文言译本。一眼看过来,青年张恨水所接触的,想要尝试的,从中获得兴味的这些文字,竟都或多或少地受到过新文学阵营的批评。

几年漂泊之后,24岁的张恨水来到北京,他一度做过进北大旁听的梦,但摆在他面前的主要任务始终是谋生和养家,所以当有来自报社和通讯社的工作可做,求学的想法很快就放弃了。到1924年,张恨水加入成舍我创办的《世界晚报》,任副刊编辑,他的第一部长篇小说代表作《春明外史》也自此在《世界晚报》副刊上连载。这部小说以皖中记者杨杏园为中心,展现当时北京官场与社会的“乌烟瘴气,昏天黑地”,隐现着清末谴责小说和黑幕小说的影子。

出众的才华显现了出来,小说很快受到欢迎,据当时的同僚回忆说:“许多读者买到晚报,先看这篇小说,有的常到报社门前等着晚报出版。”在《春明外史》近五年的连载期间,张恨水又开始了长篇《金粉世家》在《世界日报》副刊上的连载,这部以清寒人家出身的女子冷清秋与国务总理之子金燕西婚姻悲剧为主线的小说,结构宏大而完整,描画了金家三代百十个鲜活的人物,也写出了一个豪门由盛而衰、树倒猢狲散的结局。《金粉世家》打动了众多市民读者尤其女性读者的心,为张恨水赢得了更大的名气,也让来自任何阵营的人都无法忽略他的存在。

1930年,《春明外史》业已终篇,《金粉世家》渐入佳境之时,张恨水又应上海《新闻报》副刊《快活林》主编严独鹤之约,在《新闻报》上连载《啼笑因缘》,这部作品没有之前两部代表作那么长,在一年之内即连载结束,却成为张恨水受众最广、最轰动的一部小说,让他的文名从北京红到了上海,到了大江南北妇孺皆知的程度。《啼笑因缘》很快出版了单行本,其后被搬上银屏不下十二次,在各种戏剧、说书舞台上频频被改编,由于读者们意犹未尽,市场上还出现了大量“反啼笑因缘”“新啼笑因缘”“啼笑因缘补”等伪书、续书。

出身安徽乡下,独自来北京打拼的张恨水,就这样成了知名的大作家。在市民读者群众受到欢迎的同时,他在新文学批评家眼中的“重要性”也同样得到了迅速提升。瞿秋白在1931年6月发表的《学阀万岁》一文中写道:“第二个城池里面,只有不懂得欧化文和上古文的‘旧人’,所以他们文坛上称王称霸的,是张恨水、严独鹤、天笑、西神等等,什么黑幕,侠义,艳情,宫闱,侦探……小说。”把张恨水的名字置于“鸳蝴”几大家之首,这是对其影响力的另一种承认,也是对张恨水所属流派和阵营的明确划归。

尽管张恨水本人和“鸳蝴”的主将并无什么来往,也从未在其主要刊物《礼拜六》等发表过作品,但由于他所采用的章回体,关于男女情爱的题材,和所受到的市民阶层的欢迎,还是被指认为“鸳蝴”的代表作家。1932年,钱杏邨(阿英)在《上海事变与鸳鸯蝴蝶派文艺》一文中,更直指张恨水是“封建余孽的鸳鸯蝴蝶派作家”的代表,是“一般为封建余孽以及部分的小市民层所欢迎的作家”中的“骄子”。激进的眼光让左翼批评家们看不到张恨水给章回小说注入的新意,也没有兴趣关注他小说中俗中带雅,雅中有俗的独特追求。

2 现代文学史上的尴尬地位

张恨水在20世纪30年代所受到的批评与抨击,虽然并不影响他的受欢迎程度和商业上的成功,却延续到了之后几十年的现代文学史著述中。正如解玺璋在书中感叹,“现代文学的课程设置中没有张恨水的位置”。虽然在20世纪40年代,有了一些对张恨水较为公允和平和的评论,比如茅盾在文章中提到,“在近三十年来,运用‘章回体’而能善为扬弃,使‘章回体’延续了新生命的,应当首推张恨水先生。”但在张恨水身上发现些许“进步”的色彩,并不能真正解决他在文学史中的尴尬。

20世纪50至70年代的文学史,自然不会有张恨水的一席之地。从20世纪80年代开始,许多被埋没的现代作家被重新“打捞”并得到了重视,比如张爱玲、沈从文都等来了阅读热潮,但相比之下,张恨水仍然是寂寞的。由钱理群、温儒敏、吴福辉编著的教材《中国现代文学史三十年》,虽然从关于“通俗小说”的两章里,能读到对于张恨水较为公正的介绍和评价,比如说张恨水“发展成为社会言情小说的集大成者”,“实现章回小说体制现代化的文学使命”。但翻开作为辅助的“课程学习指导”可知,这两章从来不是需重点讲解和掌握的内容。

为何会如此?张爱玲、沈从文的被接受,是革命话语淡出文学史的结果,他们的作品虽游离于革命主潮之外,却毫无疑问是新文学结出的果实。而张恨水所涉及的,却是更深层、更基本的文化矛盾——新与旧,俗与雅。当现代文学史远远不只是一个时间分期,而是一部以文学革命作为发端,讲述“中国文学如何现代化”的历史,像张恨水这样脱胎于传统文学,专注于温和的革新与改造的作家,实在无处安放。他并非新文学的顽固反对派,反而不断吸取着新文学中的养分,但永远不会、也并不想要追上先锋们的脚步。于是越是要公允地对待他,他在目前文学史框架中的位置就越游离其外。

俗与雅的冲突就更是一个贯穿古往今来的大话题。学者杨义1995年发表的《张恨水:热闹中的寂寞》中说:“文学史写作,似乎比一般民众阅读更多清规戒律,偏偏在俗众热闹的地方表示沉默和寂寞,以此证明自己高雅的学术品位。”实际上,这又何止是文学史写作中的现象?每每越是受到市井百姓欢迎的作品,越是得到商业上成功的作品,就越难得到文化精英阶层的正视。

解玺璋对张恨水的兴趣也正来自于此,他说,自己在上世纪八九十年代开始关注大众文化,发现围绕着张恨水的争议,和讨论通俗大众艺术的价值问题是相通的,而他自己的感受,“有时候精英文学有点那种很霸道的、自以为是的东西”。所以在他看来,关注张恨水,一定要解决的问题就包括“中国传统文化,包括其中的价值观、道德观、审美观以及生活态度,究竟该如何认识?真的是毫无意义而必须抛弃的吗?”“通俗文学、城市市民文学的存在有没有必要性与合理性?它们有没有独立的文学价值和适用于自身的审美批评标准?”这些问题不止关于张恨水,却至今也未必能很好地回答。

3 真实的张恨水在哪里?

尽管长期被争议声缠绕,但在当时,张恨水从未公开回应过来自新文学界的批评。到成名多年之后写《写作生涯回忆》,也只是非常通达地说:“虽然我没有正式作过礼拜六派的文章,也没有赶上那个集团。可是后来人家说我是礼拜六派文人,也并不算十分冤枉。因为我没有开始写作以前,我已造成了这样一个胚子。”他为人低调、平和,工作勤奋,有传统文人的修养,也有自己的清醒和原则。

终其一生,张恨水和他参与主办的报纸,都真正做到了“不党,不群”。他把身段放得很低,为市井中人写作,为普通百姓办报,他总结过自己办《世界晚报》副刊的宗旨,说所抱住的一个信条是“卑之无甚高论”。其约法三章为:一,绝对不谈大问题;二,绝对不批评大人物;三,不研究高深的学问。追求的是让大家感到好玩和有趣。

他的写作同样是贴着市井,“无甚高论”的。写作《金粉世家》时,尽管新文化的风已经吹到各处,但张恨水没有让冷清秋走上革命的道路,因为“受着故事的限制,我没法写那种超现实的事”,“那些男女,除了吃穿逛之外,你说他会具有现在青年的思想,那是不可想象的”。

这样的创作和办报观念,鲜明地区别于“启蒙”者们。后者正是要通过文学,通过来表达自己的“主义”,来传达特定的意识形态。而张恨水对时代的感知,对新事物的接纳,恰是和多数普通人一样有被动性,而不是站在启蒙者的角度去引领。20世纪的中国,是属于启蒙的,鲁迅《〈呐喊〉自序》中对于“铁屋子”的比喻言犹在耳,但几十年过去,当我们回转头去,是否能发现一些被遮蔽了的东西?同样做了多年报人,主编过报纸副刊的解玺璋就有这样的反思:以启蒙、教育民众的思路办报,而不是把自己放到和民众较为平等的地位上思考问题,这件事本身是否有问题?张恨水不以“工具化”的思路做小说做报纸,这其中是否有现在仍可借鉴之处?

自20世纪八九十年代以来,关于张恨水的传记、回忆录出版了不少,研究论文也多了起来。但其主旨,仍多接近为张恨水“翻案”,虽然对以往的偏颇有所纠正,但对其文学和报人生涯的真正研究远未充分。解玺璋感叹张恨水研究的欠缺,说:“张恨水写了3000多万字的东西,我们读过多少?我们读过有300万字吗?没有。”在批判和翻案的文学史漩涡中,怎样去寻找和认识真正的张恨水?这位在写作生涯中为普通读者写了一个又一个精彩动人故事的作家,却在身后给我们留下了难题。

记者 李妍